Der Stickstoffkreislauf ist das biologische Rückgrat eines funktionierenden Aquariums. Er sorgt dafür, dass aus giftigen Abbauprodukten harmlose oder verwertbare Verbindungen werden – ein Prozess, der völlig unsichtbar, aber essenziell ist. Gerade erfahrene Aquarianer wissen: Erst wenn du diesen Kreislauf wirklich verstehst, kannst du dein Aquarium stabil und langfristig gesund führen.

Was steckt hinter dem Stickstoffkreislauf?

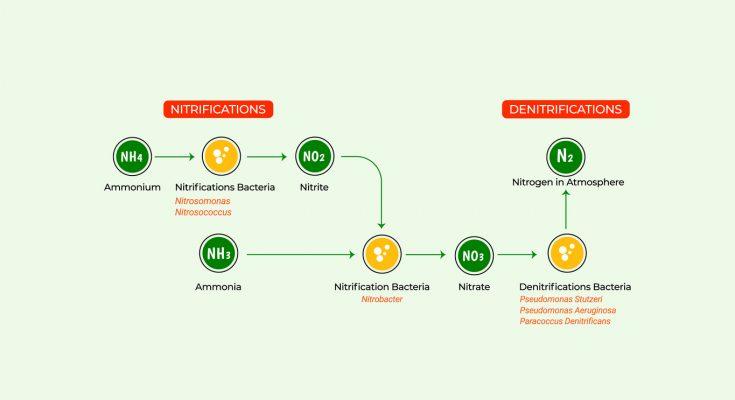

Der Kreislauf beginnt bei jedem organischen Eintrag ins Wasser: Fischkot, Futterreste, abgestorbene Pflanzenteile. Diese enthalten Stickstoffverbindungen, die bei der Zersetzung in Ammonium (NH₄⁺) überführt werden. Der pH-Wert bestimmt dabei, ob dieses Ammonium überwiegend in der harmlosen Form NH₄⁺ oder als giftiges Ammoniak (NH₃) vorliegt. Gerade bei pH-Werten über 7,5 steigt der Anteil von NH₃ exponentiell an – was zu akuten Fischvergiftungen führen kann.

Phase 1: Von Ammonium zu Nitrit

Die erste Stufe der biologischen Umwandlung übernehmen Bakterien der Gattung Nitrosomonas. Sie oxidieren Ammonium bzw. Ammoniak zu Nitrit (NO₂⁻) – ein Prozess, der Sauerstoff benötigt. Nitrit ist für die meisten Aquarienbewohner bereits in sehr geringen Konzentrationen toxisch, da es die Fähigkeit des Blutes zur Sauerstoffaufnahme hemmt (Met-Hämoglobinbildung).

In einem funktionierenden Aquarium bleibt Nitrit normalerweise unter der Nachweisgrenze. Kommt es dennoch zu einem messbaren Anstieg – etwa nach Filterreinigungen oder einem gestörten Biofilm – muss schnell reagiert werden: Wasserwechsel, Fütterungsstopp und ggf. gezielte Unterstützung durch lebende Filterbakterien, wie sie z. B. in Produkten wie ARKA Nite-Out II enthalten sind, können die Situation stabilisieren.

Phase 2: Von Nitrit zu Nitrat

In der zweiten Stufe greifen Bakterien der Gattung Nitrobacter ein. Sie wandeln das giftige Nitrit zu Nitrat (NO₃⁻) um. Nitrat ist für Fische bei Konzentrationen unter 50 mg/l meist unproblematisch, kann jedoch bei dauerhaft hohen Werten das Immunsystem schwächen und das Algenwachstum anregen.

Interessanterweise benötigt dieser Umwandlungsprozess erneut Sauerstoff – was bedeutet, dass eine gute Durchlüftung bzw. Strömung im Filterbereich nicht nur der Sauerstoffversorgung der Fische, sondern auch der Biofilterleistung zugutekommt. Wird der Filter zu stark verschlammt oder läuft anaerob, kann der Nitritabbau behindert werden – ein häufig unterschätzter Auslöser für instabile Becken.

Warum Nitrat nicht einfach verschwindet

Der Stickstoffkreislauf im Aquarium ist im Grunde ein offener Kreislauf, denn Nitrat ist das Endprodukt der klassischen Nitrifikation. In der Natur würde es durch anaerobe Prozesse (Denitrifikation) weiter zu molekularem Stickstoff (N₂) reduziert. Im Aquarium ist das jedoch nur in tiefen, sauerstoffarmen Zonen möglich – etwa in Bodenfiltern, Filtertürmen oder speziellen Schwefelfiltern. Für die meisten Aquarianer bleibt der regelmäßige Wasserwechsel daher die primäre Maßnahme zur Nitratkontrolle.

Eine gut durchdachte Bepflanzung kann jedoch helfen, überschüssiges Nitrat zu binden. Besonders schnellwachsende Arten wie Hornkraut oder Wasserpest sind hier hilfreich. Gleichzeitig gilt: Wer regelmäßig stark füttert und selten Pflanzenmasse entnimmt, wird früher oder später mit steigenden Nitratwerten konfrontiert – selbst in scheinbar „eingefahrenen“ Becken.

Wie du den Kreislauf beobachten und beeinflussen kannst

Um den Stickstoffkreislauf im Blick zu behalten, empfiehlt sich eine regelmäßige Überwachung der Hauptparameter. Hierzu gehören Ammonium, Nitrit und Nitrat – am besten mit Tropfentests, wie sie etwa von JBL oder Sera angeboten werden. Besonders in der Einlaufphase oder nach Eingriffen am Filter solltest du täglich oder alle zwei Tage testen.

Eine häufig übersehene Rolle spielt übrigens die Temperatur: Die Aktivität nitrifizierender Bakterien steigt mit der Temperatur – optimal arbeiten sie meist bei 25–28 °C. In zu kühlen Aquarien kann die Nitrifikation gehemmt sein, was z. B. in Garnelenbecken mit niedrigen Temperaturen beachtet werden sollte.

Ein Wort zur Filterpflege

Mechanische Filterung ist wichtig – aber noch wichtiger ist die biologische Filterleistung. Filtermaterialien wie Sinterglas, Bio-Ringe oder Keramikröhrchen bieten eine große Oberfläche für Bakterien. Wird der Filter zu gründlich oder mit heißem Wasser gereinigt, zerstörst du genau diese wertvollen Kolonien. Spüle Filtermedien immer nur in abgestandenem Aquariumwasser aus und wechsle sie nur dann, wenn sie strukturell zerfallen.

Den Stickstoffkreislauf langfristig stabil halten

Ein funktionierender Stickstoffkreislauf basiert auf biologischer Vielfalt: stabile Bakterienkolonien, ausreichend Pflanzen, passende Strömung und eine kontrollierte Fütterung. Ergänzend kann der gezielte Einsatz von Bakterienpräparaten wie ARKA Special Blend helfen, das System bei Bedarf neu zu stabilisieren – etwa nach Medikamenteneinsatz, Filterstillstand oder Neubesatz.

Zusammengefasst

Der Stickstoffkreislauf im Aquarium ist weit mehr als ein theoretisches Konzept – er ist der Schlüssel zur Wasserqualität. Wer versteht, wie Ammonium, Nitrit und Nitrat ineinandergreifen, erkennt Probleme frühzeitig und kann mit biologischem Feingefühl reagieren. Ein stabiles Bakterienmilieu, richtig gepflegte Filterung und gezielte Testungen machen den Unterschied zwischen instabilem Chaos und einem gesunden, ausbalancierten Lebensraum.

Bildnachweis Titelbild: © iStock.com – scaliger – 1157621883